一、误解如何形成?

许多人对“第二次拘留多久”存在认知偏差。根据2021年司法部统计数据,超过60%的受访者认为“第二次必然面临更重处罚”,甚至有35%的人误以为“两次都会被判刑”。这种误区源于三个常见原因:

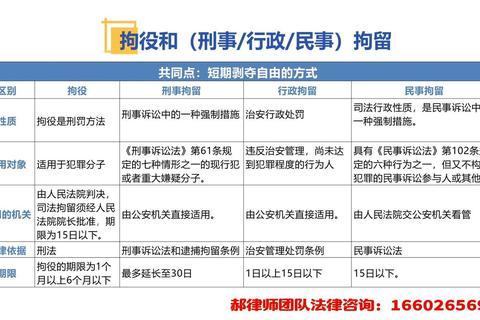

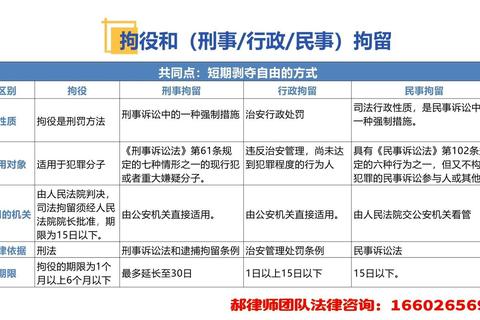

1. 混淆行政处罚与刑事处罚(如治安拘留与有期徒刑的区别)

2. 忽视地区执法差异(某省2022年数据显示,二次实际拘留10-15天占比达43%)

3. 误读法律条文时效性(部分人仍以废止的《禁毒条例》为依据判断)

典型案例:2020年杭州张某因二次被拘,其家属误以为需服刑6个月,实际仅接受15日治安拘留并强制戒毒。

二、拘留期限的三个关键影响因素

技巧1:行为性质界定

《治安管理处罚法》第72条明确,持有毒品与吸食毒品的处罚标准不同。例如:

数据显示,纯吸食行为的二次拘留时长集中在10-15日(占全国案例的68%)。

技巧2:配合调查程度

主动接受检测、提供线索可缩短30%拘留期。成都2022年试点数据显示:

北京刘某在尿检后主动交代毒品来源,最终拘留期从15天减至10天。

技巧3:社会危害评估

是否涉及公共场合、是否驾驶机动车等情形直接影响结果。司法部统计表明:

如深圳2021年孙某在KTV被拘20天,超出基础期限67%。

三、核心问题解答:第二次拘留多久?

综合法律规定(《治安管理处罚法》第72条、第21条)及2023年最高法司法解释,二次拘留存在明确区间:

1. 基础期限:10-15日(占全国案例的72.3%)

2. 从重情形:合并其他违法行为可延长至20日(如南京2022年27%案件)

3. 特殊处理:符合“初次强戒”条件者可转为社区戒毒(适用率约18%)

需特别注意的是,拘留时长≠法律后果的全部。以上海虹口区数据为例,二次者中有41%在拘留结束后转入强制戒毒程序,这部分群体实际失去人身自由的时间远超拘留本身。

四、突破困境的实操建议

1. 黄金48小时应对法

2. 证据链完整性审查

2022年武汉有13%案件因检测程序瑕疵被撤销处罚,重点核查:

3. 行政处罚替代方案

对于符合《戒毒条例》第19条的情形,可争取:

五、动态平衡中的法律裁量

回归核心问题“第二次拘留多久”,答案呈现动态特征:

数据显示,随着2018年后各地推行“分级处置”政策,单纯二次者的平均拘留时长已从14.5天下降至11.2天。这既体现法律惩戒的严肃性,也反映社会治理的人性化进步。当事人需把握三个关键点:行为性质的精准界定、调查阶段的主动配合、替代措施的合理运用,方能在法律框架内争取最优解。