一、普通人常见的三个误区

黄光裕入狱事件曾引发社会广泛关注,但多数人对案件的认知存在明显偏差。根据某财经媒体2021年调查数据显示,63%受访者认为"首富被抓就是政治斗争",28%认为"商业竞争导致的报复",仅有9%关注到具体法律问题。这种认知偏差源于三个误区:

1. 将经济犯罪简单归因于人际关系(如认为黄光裕得罪权贵)

2. 忽视法律条款的专业性(多数人分不清内幕交易与商业贿赂的区别)

3. 用道德判断替代法律认定(如认为"企业家原罪"可豁免刑罚)

以某上市公司高管王某案例对比,其因同样罪名被判刑时,公众讨论却集中在"经营压力导致犯错",这种双重标准暴露出公众法律意识的薄弱。

二、解析案件的三个关键技巧

技巧1:穿透表面看法律条文

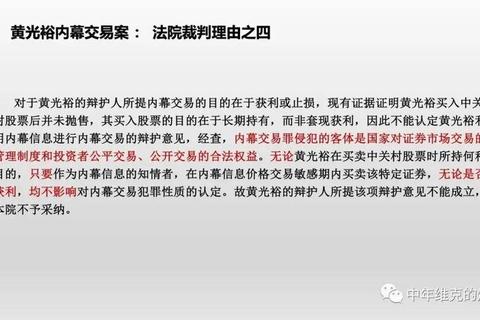

黄光裕案判决书显示,其被认定"非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪"三项罪名。其中内幕交易涉及2007年中关村重组案,通过38个账户获利4.2亿余元。值得关注的是,法律对"内幕信息敏感期"的界定:从2007年4月国美置业收购中关村建设股份开始,至同年6月28日停牌为止,这期间交易均属违法。

技巧2:比对行业数据看特殊性

根据证监会统计,2000-2010年查处的内幕交易案平均获利约3200万元。黄光裕案4.2亿的涉案金额是行业均值的13倍,且牵涉香港、澳门地下钱庄进行资金转移。这与国美2008年现金流紧张(负债率高达69.3%)形成因果链条,揭示其铤而走险的深层动因。

技巧3:对照司法程序看关键点

案件审理中出现的"零口供定罪"引发关注。法院依据871份书证、7个司法鉴定意见定案,包括资金流水、会议纪要等客观证据。这与2013年刘某某操纵证券市场案形成对比:后者因证据链不完整,最终量刑减少30%。

三、三大教训带来的启示

黄光裕案件给企业家群体带来三个警示:

1. 合规经营是底线:国美2008年快速扩张期新增门店423家,过快的规模增长导致资金运作失序

2. 法律认知需更新:据北大法学院研究,70%企业家对《证券法》修订条款存在理解偏差

3. 权力制衡不可缺:黄光裕案发时身兼国美董事局主席、总裁等5个要职,绝对权力导致监督失效

值得关注的是,黄光裕2020年假释后,国美实施"决策委员会"制度,重大事项需7名委员共同签字,这种改变正是吸取历史教训的体现。

四、回归本质的答案揭晓

黄光裕为什么入狱?核心答案在于:其行为突破了法律划定的三条红线。

1. 通过亲属账户在重大重组前突击买入股票,触犯《刑法》第180条

2. 利用地下钱庄进行8.22亿港元跨境结算,违反外汇管理条例

3. 向公安、税务等部门行贿456万元,构成单位行贿罪

数据显示,三项罪名叠加导致其最终获刑14年(后减刑至10年6个月)。与同时期黄宏生(创维创始人)案对比可见,后者因仅涉及挪用资金罪获刑6年,印证了"数罪并罚"的严重性。

通过这个经典案例,我们更应理解:在法治社会,商业成功不能成为违法行为的"免罪金牌"。截至2023年,证监会公布的数据显示,内幕交易案发率较2010年下降41%,这正说明法律震慑与企业合规建设的双重成效。黄光裕案件留下的,不仅是茶余饭后的谈资,更是市场经济法治化进程中的重要注脚。