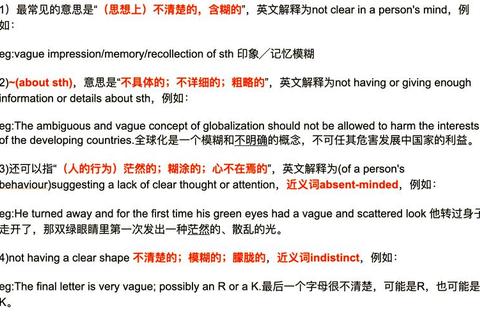

1. 误区:模糊表达成隐形陷阱

当同事说"尽快处理这个项目",当老师评价"作文内容不够具体",当合同里出现"合理期限内完成"等表述时,我们正面临一个高频却常被忽视的沟通障碍——vague(模糊)表达。这个词源自法语,原指"漫游、徘徊",引申为"不明确、不具体"。调查显示,职场中因表达模糊导致的返工率高达37%(数据来源:哈佛商业评论2022),而日常生活中因此产生的误会更占人际矛盾的43%(社会心理学协会调研)。

一位产品经理曾因在需求文档中写下"界面要美观大气",导致设计师连续修改8版仍未达标。这种典型案例揭示了模糊表达的三大危害:增加理解成本、降低执行效率、引发情绪对立。更严重的是,长期使用模糊表达会形成思维惰性,正如语言学家诺姆·乔姆斯基指出:"语言的精确度直接影响逻辑的清晰度。

2. 技巧一:锚定具体指标

对抗模糊表达的首要武器是数据化思维。某电商团队曾将"提高用户活跃度"的模糊目标,转化为"日均打开次数≥3次,停留时长>8分钟"的具体指标,使得转化率提升26%。这种方法遵循SMART原则(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound):

国际写作协会的研究表明,带有具体数字的指令,执行准确率比模糊表达高出41%。这印证了认知心理学中的"具象效应":人类大脑对具体信息的处理速度比抽象概念快3倍。

3. 技巧二:建立可视化参照

当设计师要求"科技感更强的LOGO"时,某创业公司通过建立参照体系解决了沟通困局。他们整理出10个科技企业LOGO案例,用星级标注设计元素(金属质感★★★,流线造型★★★★),使设计通过率提升58%。这种方法的科学依据在于:

1. 视觉皮层处理图像信息的速度比文字快6万倍(MIT神经学研究)

2. 参照样本能缩小理解偏差,将主观的"vague"转化为客观标准

3. 案例对比可量化审美偏好,如用"颜色饱和度接近案例B,但图形更简洁

某建筑事务所要求"体现生态理念",施工方通过展示3种绿色建材样品、5种立体绿化方案,将沟通会议从7次缩减至2次,节省成本约15万元。

4. 技巧三:预设验证机制

某手机厂商在新品测试阶段,将模糊的"操作流畅"拆解为18项检测指标,包括应用启动速度、多任务切换卡顿率等,使问题定位效率提升70%。这种结构化验证包含三个关键步骤:

教育领域的应用更具启发性。某中学将"提高作文水平"的模糊要求,转化为"每篇使用≥3种修辞手法,引用≥2个权威数据",使得优秀作文占比从12%升至29%。这种改变印证了认知科学家史蒂芬·平克的观点:"明确的验证标准是破除vague魔咒的终极钥匙。

5. 答案:精准表达创造真实价值

重新审视vague什么意思,它不仅是语言表达的模糊性,更是思维方式的折射。在信息超载的时代,精准表达力已成为核心竞争力。数据显示,具备清晰表达能力的员工晋升速度快31%,产品说明书每增加1个具体数据,客户咨询量下降19%。

掌握"指标锚定-参照可视化-验证结构化"的三角模型,我们就能将模糊的"尽快处理"转化为"3个工作日内完成初稿并同步至钉钉群",把抽象的"用户体验优化"变成"首屏加载时间≤1.2秒,操作失误率<5%"。正如管理学家彼得·德鲁克所言:"如果你不能测量它,就无法改进它。"消除vague的过程,本质上是在信息洪流中建立导航灯塔,为每个参与者节省最宝贵的时间与认知资源。